Information会からのお知らせ

-

見学会のご案内

-

見学会のご案内

-

会からのお知らせ

-

見学会のご案内

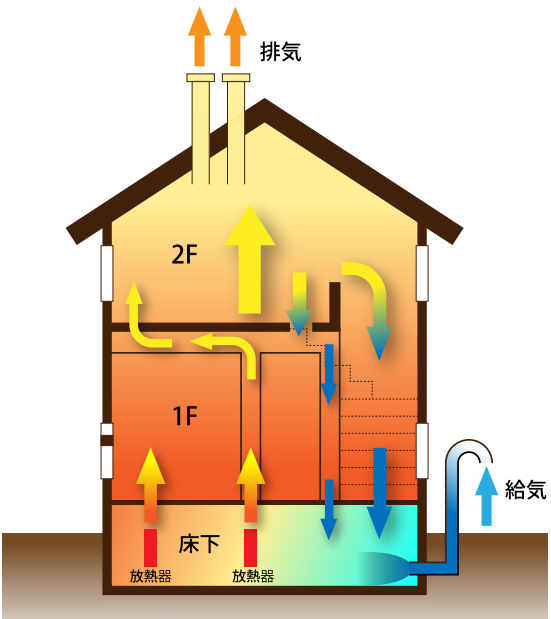

パッシブ換気とは

パッシブ換気は、建物内外の温度差、つまり室内の暖かく軽い空気の浮力を換気の主たる動力源とする「計画自然換気」です。

理事長 福島 明

(北海道科学大学名誉教授)

(北海道科学大学名誉教授)

会員各社のwebサイトからタップするとリンク先の外部サイトが開きます

株式会社奥野工務店

パッシブ換気について詳しくご紹介!

株式会社 松浦建設

札幌市 清田区 I様邸 竣工しました!

あったかハウス 河合建築事務所

部屋の広さに配慮しながら壁を断熱強化(中古住宅リノベーション・レポート6)

株式会社 松浦建設

札幌市北区 O様邸 クレーン登場

株式会社 松浦建設

札幌市 清田区 I様邸 内装工事と仕上げ

株式会社 松浦建設

2024.4.18 施工事例(北区 T様邸)を公開しました

株式会社 北一タカハシ建設

白石区K邸改修工事 施工完了

拓友建設株式会社

電化改修工事で光熱費を大幅節約(旧・暖房・給湯一体型ボイラー)

株式会社 松浦建設

【土地情報まとめ】 北区新琴似 & 豊平区月寒東