パッシブ換気事始め その2 (2025. Feb.)

繪内 正道、北海道大学名誉教授、パッシブシステム研究会前理事長(顧問・理事)

パッシブ換気は温度差を駆動力とする空気流動ですから、その建築物理は至極シンプルですが、その取組みが始まった時代背景への理解や、そしてそれに取り組んできた研究者や事業者の思いは、個々人で大きく異なっており、それ程単純ではないのです。その2では、時代背景への理解やその建築物理への一助となると想われる幾つか事象を取り上げ、『へー、そんな背景や苦節があったのか、全く知らなかった…』であろう会員諸兄向けの叙説とします。

年号が昭和から平成に変わる頃になっても、ナミダ茸に汚染された床下空間や小屋裏結露の被害に泣いたお施主も少なくないのです。しかし、基礎断熱の普及が急速に進んだ結果、床下空間の暖房や小屋裏のロフト空間化によって未利用空間の解消が可能になり、懸案の課題であったナミダ茸も、小屋裏結露も「昔、昔のお話」となったのです。

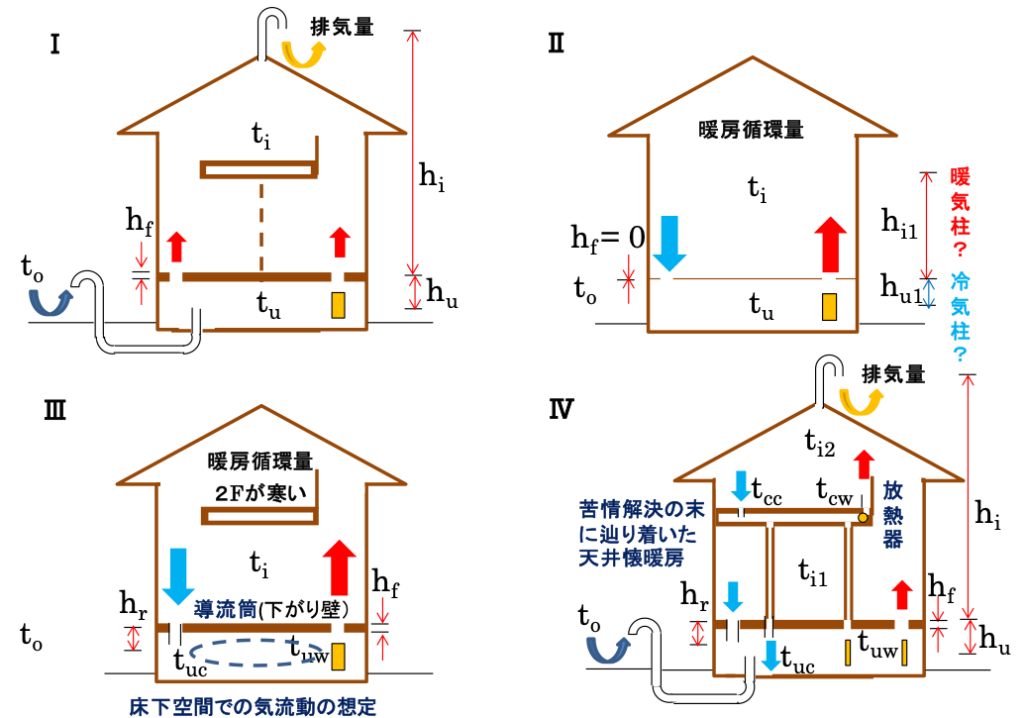

冷外気の予熱と汚染空気の排出は、Ⅰに示す床下暖房によって可能になります。もしも、冷気の給気口から床面までの高さhuと床下空間温度tuによる圧力、床面から排気口までの高さhiと居室温度tiによる圧力、それと同じ気柱高さ(hu+hi)と外気温度toによる圧力との差(駆動力)で算出される排出空気量だけで、居室空間全体の暖房が可能になる程に高断熱化された場合、ガラリの全ては床下空間からの暖気の上昇口となり、冷気下降ガラリの数や設置位置に悩む事はありません。

これが、初代の高杉理事長が商標登録したパッシブ換気:Passive Ventilation (Takasugi)の原型です。実際は居室温度tiを確保するためには、Ⅱに示す暖房循環流の助けも必要になってきます。その1で紹介したNRCのDr. Shawは先の原型を熱対流型換気: Convectionと喝破したのですが、ⅡのモデリングもⅠと同じ理屈で考える必要があります。しかし、床面の厚さが極薄の場合、暖房循環流量を同定する煙突高さの想定が難しく、暖気柱(居室高さの1/2)、冷気柱(床下空間高さの1/2)なるものを仮想した事もあるのですが、これは禁じ手と言えるでしょう。床下が温度斑の無いtu、上階居室も温度斑の無いtiの場合、それがtu≫ tiであったとしても、煙突に相当するものが無ければ暖房循環流は生じません。しかし、実空間では床下⇒上階居室⇒床下なる循環流動がある訳で、それはⅠ示す、床厚hrのガラリ開口を煙突高さとし、床下と居室の間の温度差(tu – ti)を駆動力としているからです(暖気上昇ガラリの床厚hrに暖気tuが、冷気下降ガラリの床厚hrに冷気tiがあると考えると納得できると思います)。より、現実に近いモデリングとするために、Ⅲの様に、床下空間に温気滞留層(域)tuwと冷気滞留層(域)tucなる温度斑を仮想し、冷気下降ガラリに温気滞留層(域)に妨げられないレベルまで下げた導流筒(下がり壁)を付設すると、より円滑な暖房循環流が手に入ります(例えば、暖気と冷気がぶつかる十字路を立体交差にすると、上階居室からの冷気tiは暖気tuwに妨げられることなく冷気滞留層(域)へと流下します。この導流筒を交通整理のための立体交差に類似させると、その必要性と煙突高さへの理解がより容易になるでしょう)。数値解析時の未知温度は2個から3個に増え、より実際に近いモデリングになったと思いましたが、現実は、導流筒の導入だけで温度環境が解決する程に甘くはありませんでした。

Ⅳに示す様に間仕切り中空層を、暖気の上昇ダクトや冷気の下降ダクトとして計画しても、2F居室温度の確保は容易でなく、天井懐にも暖房器を設置して、Passive Ventilationの実現化を目録ことになりました。結局、1F居室温度ti1と2F居室温度ti2、床下空間の温度斑に対応した温気滞留層(域)tuwと冷気滞留層(域)tuc、天井懐の温度斑に対応した温気滞留層(域)tcwと冷気滞留層(域)tccを数値解析に採り入れると未知温度は6個になりました。解析ソフトの利用者にとって、未知温度が3個から6個に倍増したとしても、それに伴う苦痛は全く無いのですが、先のモデリングに沿って収束プログラムを作成する側の労苦は、想像を越える程に大変なものでした。

平成28年2月の大合宿で紹介した数値解析プログラムは、暖房器設置空間の温度斑や2F居室温度ti2を如何にして手に入れるのかを通じ、その解析結果を踏まえた温度環境は満足のいくものか否か、設計変更の必要はないのか否か、今の環境設計で事前にお施主さんの苦情を最少とする事が可能か否か、の検討をサポートするソフト(アプリ)であった、とも言えるでしょう。