パッシブ換気事始め その3 (2025. Mar.)

繪内 正道、北海道大学名誉教授、パッシブシステム研究会前理事長(顧問・理事)

パッシブ換気事始め その3では、床下暖房にも関わって、『採暖と暖房』(筆者の恩師:荒谷 登先生のリーフレット/北海道建築指導センター刊行1975年)との間の本質的な違いとは何なのか、に触れない訳にはいきません。そもそも採暖と言えば、屋外で落ち葉を集めての焚火とか、屋内であっても囲炉裏にて薪が燃え盛った裸火等を想像するに違いありません。大部分の住宅が、真っ赤に燃えた石炭ストーブからポット式の灯油ストーブへと移行し、セントラルヒーティングも徐々に普及し始めていた1970年代に、荒谷先生は「温むらが大きく、何処を計測すれば室温と言えるのかも判然としない状況下において、その温熱環境は、採暖であって暖房とは言えない」と説いた訳ですから、道外の研究者ばかりでなく、道内の建築関係者の多くも「一体全体、何を言いたいの・・・」と感じたに相違ありません。

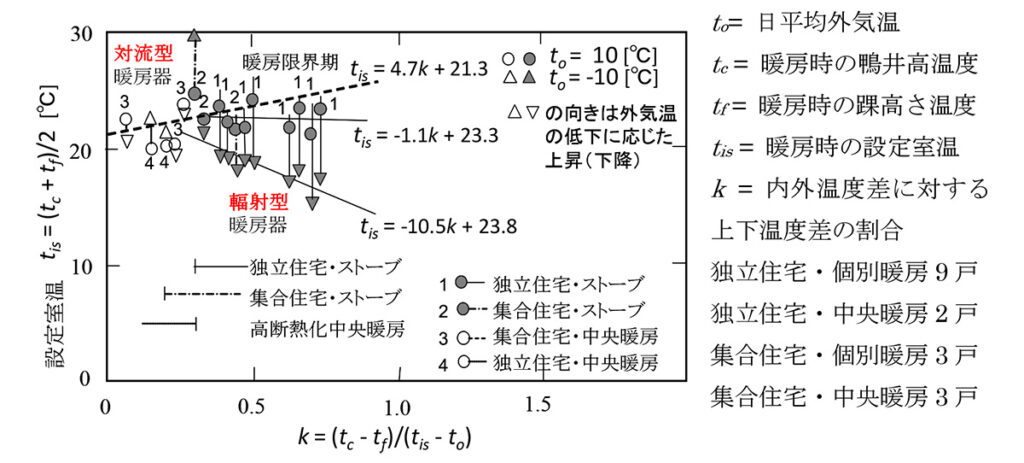

17戸を対象に、暖房期間中、時計巻き自記温度計を主室の箪笥の上(鴨井高:180 cm)と床上(踝高さ:10 cm)に設置し、毎週土曜毎に記録用紙を交換する温度計測を行いました(1975年頃)。この長期の計測から、荒谷先生が説いた採暖と暖房の本質がほんの少し見えてきました。

図中の横軸k 値は住戸の熱的な性能を表します。ポット式の灯油ストーブ暖房住戸の設定室温は、外気温の低下に伴い、概ね一定のk 値のまま、下向きに推移します。断熱不足の住宅程、著しい降下傾向を示しました。放射の優るポット式ストーブの場合、外気温が低下する程、居住者への直接的な輻射成分(暖かさ)も増大し、それが周壁温度の低下や踝高(床付近)温度の低下による体感温の低減を補償して余りあるため、設定室温の低下を許容するのでなないか、との考察に至りました。集合住宅・ストーブ暖房で、外気温の低下に伴い設定室温が上昇する住戸では、ストーブが主室に設置されておらず、先の輻射効果を期待できない状態にあったと思われる事、独立住宅・中央暖房においても同様の住戸がある事を考え併せると、採暖とは寒さと同居して輻射熱に依存した住まい方を指し、暖房とは内外温度差に対する上下温度差の割合が小さく(熱的性能が高く)、対流型の暖かさ重視の住まい方を指している、と言う事になるのでしょう。今や、ポット式のストーブは姿を消し、新築の住宅の多くは煙突がありません。店頭ではFF式のガス焚きの温風吹き出し暖房器等が販売されております。

床下暖房と言っても、床面の輻射熱を期待出来る程の高温には出来ません。ですから、対流型暖房の範疇(温気暖房)にある事を念頭に置き、可能な限りの高断熱・高気密化こそ(k 値<0.2)、床下暖房採用の要点であることは肝に銘ずるべきでしょう。

北海道大学助手:佐々木 隆先生が、ひまわり団地(1970年代は札沼線・東篠路駅界隈の、現在は学園都市線・拓北駅に近い住宅地域)の在来木造住宅で熱・空気環境の測定をしていた際に、コンセントを外した開口を経由し、暖房室から間仕切り壁中空層へ暖気が勢いよく流入する様子を、筆者は線香の白煙の移動から観察しました。その驚きを今も忘れる事が出来ません。床下から小屋裏空間へと抜けるこの気流動の存在が、外壁に100 mm断熱を施しても、その効用が現れてこない元凶の一つではないのか、と寒地建築研究所の上野 榮先生に訴えた程です。これまで本研究会では、在来木造の間仕切り壁中空層のこのダクト効果を活かそうと心掛けてきました。しかしその一方で、高断熱になればなる程、屋内全体の温度むらが少なくなり、空気流動の原動力も小さくなってきます。これまでの在来木造を念頭に、間仕切壁中空層を何とか利用しようと言う配送計画は、その空気抵抗の大きさから画餅に帰するかも知れません。ならば、ツウバイで採用しているふかし壁(通気壁)を設ければ良いのです。高断熱化はその様な柔軟な発想を受け入れる糊代を許容すると言うより、それを求めていると言うべきでしょう。

北海道においても泊の原子力発電が本格化してくると、原子力はベース電源と言いながら、夜間の電力に余力が生じ、安価な夜間電力を熱源とする蓄熱式の電気暖房器が登場するようになりました。一日の必要熱量を夜間に蓄熱する本体は結構大きく、居住空間に設置するよりも床下設置の方がベターではないか、との発想が受け入れられ、床下暖房には蓄熱式の電気暖房器という時期もありましたが、これも東日本大震災後の経緯を辿ると、大いに反省しなければならない取組みの一つでしょう(蓄熱暖房機を設置された住まい手は、今や安価な夜間電力の使用は期待出来ないのですから)。SDGsの時代、個々の事業者においても、そして私達も何が事象の善趣となるのか、を住まい手と共に熟慮する必要がある様に想われます。

そもそも、床下に暖房器を設置する利点は、居室空間にデッドスペースが無くなり、壁や床に埋め込む様な配管(配線)の必要も無く、施工費用が安価で、補修・改修が容易になる事、不都合ならば設置位置を必要に応じて移動させ得る事、採り入れ冷外気の予熱が容易である事、等々にあったはずで、多忙な日々に忙殺されている今こそ、改めて床下暖房・パッシブ換気の原点・本質が何処にあったのか、を遡る事も大切と思います。