Smart Ventilation

本間義規、国立保健医療科学院

換気技術の進展

海外の換気研究は興味深いものが多くあります。AIVC(世界エネルギー機関,漏気・換気センター)が提唱するSmart Ventilationもその一つです1)。Smart Ventilation の定義は,文献1にまとめられていますが,この策定には,アメリカ・ローレンスバークレー研究所のIain Walker,デンマーク工科大学のPawel Wargockiなどの大御所が関わっています。今回はこのSmart Ventilationについて解説していきます。

Smart Ventilationとは

Smart という形容詞は,例えばSmart BuildingとかSmart Cityに代表されるように未来的な位置づけで語られることが多い印象です。ICTやIoTを駆使したデジタルツインの・・・といったようなワードも最近よく使われます。

さて,このSmart Ventilation の定義は次のような表現で始まります。

“Smart ventilation is a process to continually adjust the ventilation system in time, and optionally by location, to provide the desired IAQ benefits while minimizing energy consumption, utility bills and other non-IAQ costs (such as thermal discomfort or noise).”

直訳すると,「スマート換気は,エネルギー消費量,運転コスト,空気質以外のデメリット(不快な温熱環境や騒音)を最小限にしながら,望ましい室内空気質を提供するため,時間的にまた可能であれば空間的に換気量を連続調整する一連のプロセスである」となります。ちょっとわかりにくいので要約すると,『これまでは難しいとされていた換気制御を可能とすること,室内空気質を適切に保ちながら,換気に係るエネルギー消費を最小限にすること』と言えそうです。空気質の維持と省エネは長らくトレードオフの関係にありました。しかしSmart Ventilation を実現することで,この関係は両立できるのでは?ということを期待させる内容です。

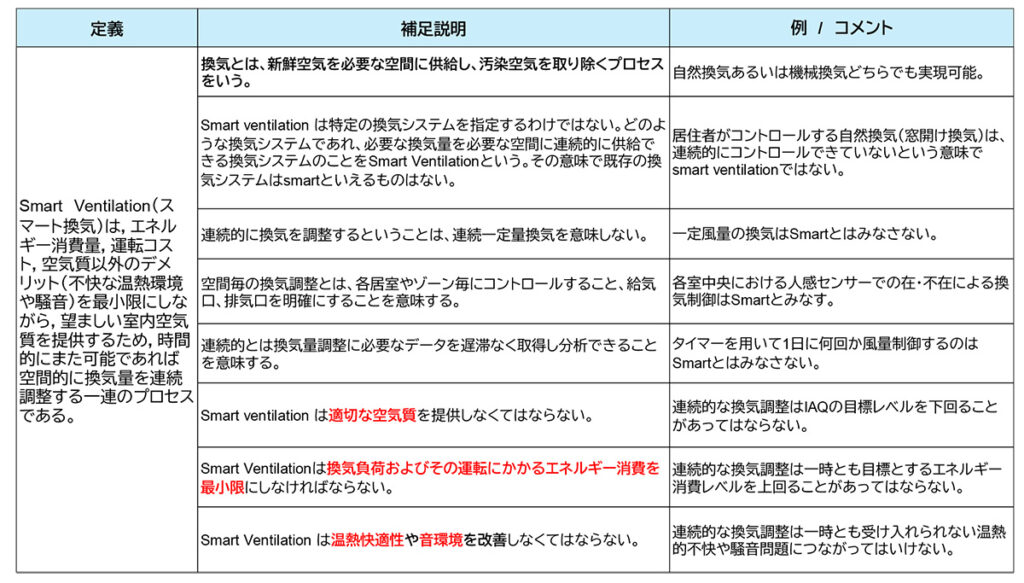

このほか,Smart Ventilationの定義の補足説明には,換気状態・維持管理のモニタリング,在・不在に応じた換気量の考え方,外気状態(温度,湿度,汚染度)に応じた換気,電力需要への柔軟な対応など,確かに納得できることが示されています(表1)。

Smart Ventilationは実現可能なのか

さて, このようなSmart Ventilationは本当に実現できるのでしょうか。一例として,ローレンスバークレー研究所のIain Walkerらが行ったSmart Ventilation の応用研究2)を紹介します。①在室人数に応じた換気量制御,②汚染質発生量(水蒸気,PM2.5,VOC,CO2濃度)に応じた換気量制御,③外部環境(外気温度)に応じた換気量制御,④汚染物質の発生場所(キッチン,浴室,寝室)に対応したゾーン制御など,多数のかなり複雑な制御パターンのシミュレーション検討を実施しています。特徴は,ベース換気として24時間平均濃度に対する必要換気量の例えば20%を面積配分で確保し,ゾーンの利用者数に応じて人数分の換気量を確保するデマンド換気っぽい方式や,負荷の小さな時期(内外温度差が小さくなる時期)は換気量を増やすなど,固定のファンでは実現できない内容となっていることです。その上で,個人暴露濃度と省エネ効果からその効果を比較する内容となっています。具体的なパターン差については文献2を参照頂ければと思いますが,概略をまとめますと,①省エネ効果は外気導入量が大きく影響する,そして②個人暴露濃度は汚染質発生場所と在室場所の位置関係が大きく影響する,という,当たり前のことが結論です。

注目したいのは,換気制御に伴う室間換気量の影響です。人の居る空間は在室人数に応じた空気質を確保するため,換気量(排気量或いは給気量)が増やす必要ですが,その分,他室からの空気移動量(流入量或いは流出量)が増加します。例えば,流出側居室で調理に伴うPM2.5が発生していますと,流入空間のPM2.5濃度は上昇し,結果として個人暴露濃度が増加することも起こり得ます。また,省エネ効果が高い制御方法は(外気導入量が削減することから),すべてのゾーンでCO2濃度と相対湿度60%以上の時間を増大させますが,特に床面積の小さな集合住宅でその影響が顕著であることが示されています(空間の大きさは特に汚染質濃度にとって重要ですが,詳細は別の機会に紹介したいと思います)。

センシング技術とパッシブ換気システム

Walkerらの換気制御の組み立て方を見ますと,①床面積に応じたベース換気システムと②在室状態に応じた個別制御換気システムの2段階で構成されています。いかにもアメリカらしいし,合理的です。ただ,これをどのように実現するのでしょうか。居室の出入口に適切な換気ボタンを設置して押してもらうのでしょうか。シミュレーションでは如何様にもなることが実際には思うようにいかないのが世の常です。ICT,IoT技術がここで活かされることになります。海外のみならず国内でもMatter規格等に則ったスマートホーム技術が浸透しつつありますが,現状では家電の遠隔制御程度しか利用されていません。換気リテラシーを高めて,居住者がもっと換気に意識を向けるべきだと言うことは容易いですが,なかなか思うようにいかないことはスウェーデンでも実証済みです(福島理事長のコラムにあります)。やや重装備になるかも知れませんが,空気質の観点或いは省エネの観点からも,パッシブ換気システムのSmart化は取り組む価値があるのでは,と考えています。

表1 Smart Ventilation の定義と補足説明,例/コメント(文献1より引用,翻訳)

参考文献

- What is smart ventilation? , Ventilation Information Paper (VIP) n°38,Air Infiltration and Ventilation Centre, March 2018,

https://www.aivc.org/sites/default/files/VIP38_eng.pdf

- Iain Walker, Brennan Less, David Lorenzetti, Michael Sohn, Development of Advanced Smart Ventilation Controls for Residential Applications, Lawrence Berkeley National Laboratory, Energy Technologies Area, August 2021