パッシブ換気事始めその4 (2025. Aug.)

繪内 正道、北海道大学名誉教授、パッシブシステム研究会前理事長(顧問・理事)

今なおストーブ暖房をしている古い木造住宅や公営のRC集合住宅で使用されている集合煙突と、煉瓦や石造建築の多い欧州の集合煙突とは考え方も形態も大きく異なっていると思い知らされたことがあります。2008年の晩秋、IrelandのUniversity College Dublinで開催された国際会議(PLEA)に向かう2階建てバスの車窓から、Dublin 市郊外の煉瓦造のタウンハウスの解体工事を見た時、戸境壁には個々の部屋からの排煙や排気の円筒が設置されている痕跡がありました。一本の煙突に複数の排煙筒が接続されている我が国と異なり、彼の国では部屋毎に排煙筒が設備されており、それ等が戸境壁へと導かれて集合した煙突群になるのです。

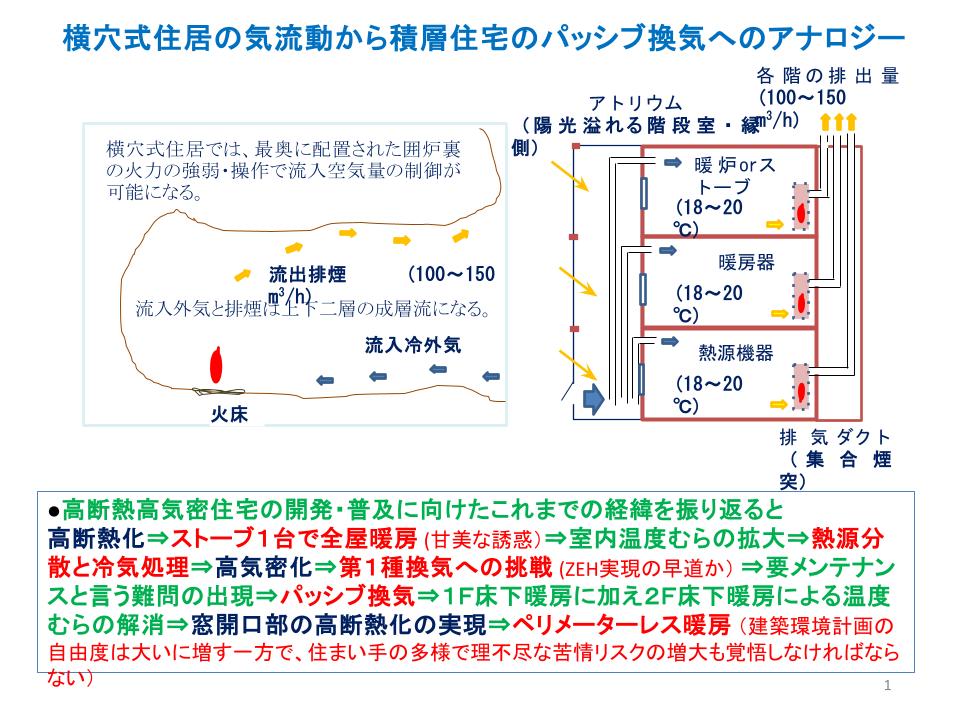

隙間風:air leakageと換気:ventilationの差異が、ようやく意識される様になった今、改めてパッシブ換気にとって気密性能の大切さ知る意味でも、横穴式住居の気流動の方から、積層住宅のパッシブ換気を取り上げてみようと思います。

横穴式住居の最奥に火床を設けると、下図の様な空気流れが出現します。ここで知って欲しいのは、横穴の外で真正面から強風が吹き付けようとも、また横風が吹き込もうとも、安定した外気の採り入れと共に、円滑な排煙が可能になることです(横穴の何処かに隙間があると、この様な上下2層の成層流れは出現しません。これが1面開口換気の本質です)。

積層住宅にパッシブ換気を適用させようとした時の難点は、上階になる程、ドラフト力(排気力)が弱まる事にあります。それを避けるには、階段室においても温度を確保し、階段室に開放した給気筒経由で、新鮮外気を導入すれば良いのです。

この様な一工夫で、各住戸のドラフト力は同等となり、排気ダクトも個々に設ける事で、一換気経路毎の通気抵抗も同等に近くなるはずで、施設臭の難題に直面している老人保健施設に加え、入院棟や学生寮等にも、パッシブ換気の援用は可能になるはずです。